Pichler & Traupmann Architekten

Museum der Weltkulturen

Sowohl der Ort, als auch das Programm für das Museum der Weltkulturen in Frankfurt am Main bestimmen das Gebäude in seinen wesentlichen Eigenschaften.

Jahr

2010

Ort

Frankfurt

Status

Wettbewerb

Kategorie

Kultur

Size

6000 m²

Jahr |

Ort |

Status |

Kategorie |

Größe |

|---|---|---|---|---|

2010 |

Frankfurt |

Wettbewerb |

Kultur |

6000 m² |

Jahr

2010

Ort

Frankfurt

Status

Wettbewerb

Kategorie

Kultur

Size

6000 m²

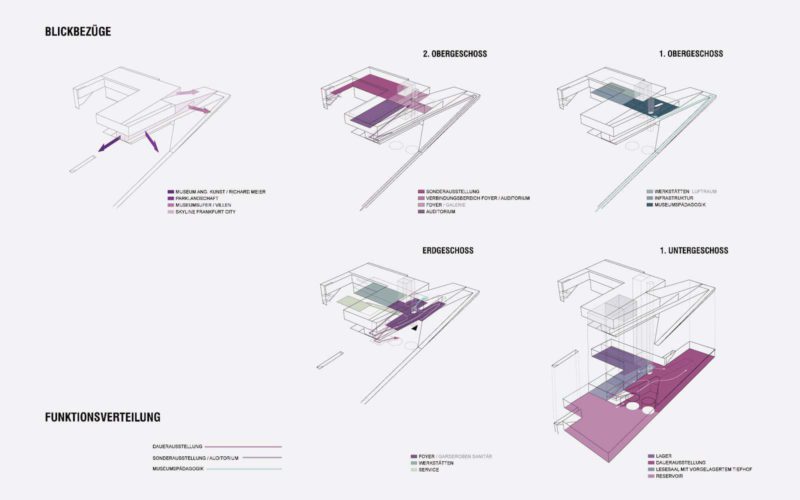

Kontextueller Funktionalismus

Es ist ein Gebäude, das sein Selbstverständnis aus dem Dialog mit dem prägenden Umfeld und seinen Charakter aus der Vorgabe des Nutzers entwickelt.

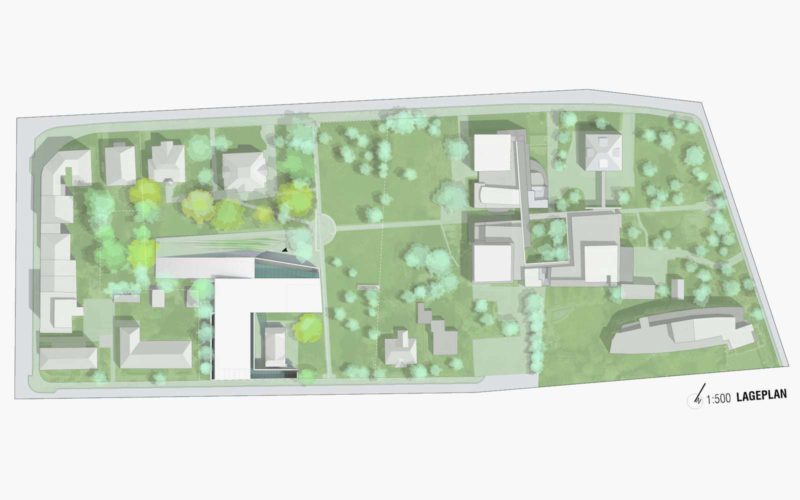

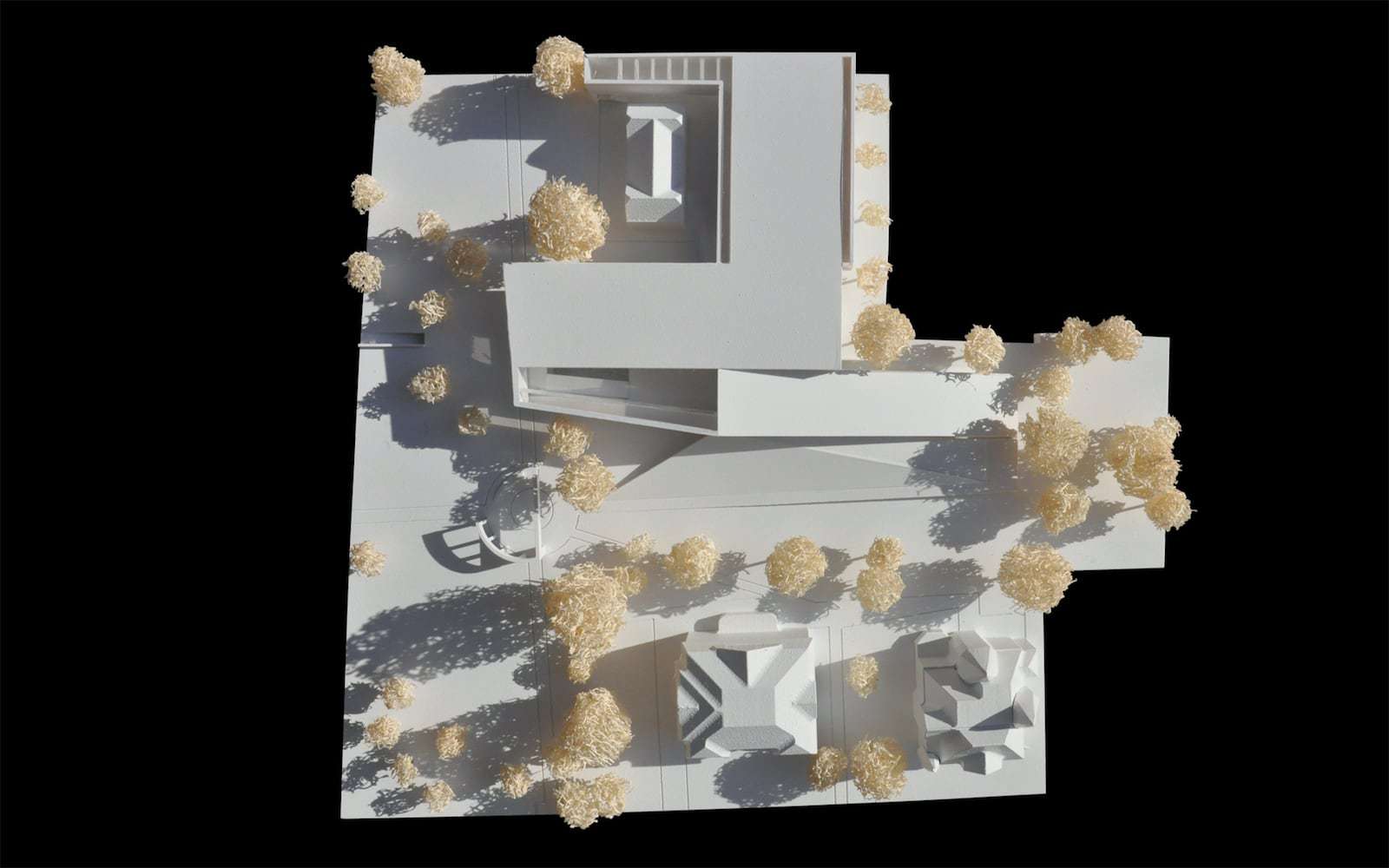

In subtiler Geste nimmt das Bauwerk große Rücksicht auf die gewachsene Natur und entfaltet mit Bedacht in die Parklandschaft eingeschriebene Strukturen zu einer modulierten Gesamtgestalt im Eingangs- und Erschließungsbereich des Museums.

Selbst die seitliche Abschlusswand des Auditoriums zum Foyerraum hin widerspiegelt in ihrer Plastizität die graduell sich „verfestigenden“ Ausformungen der Freiraummerkmale zu einem gebauten Konstrukt.

Nach, unter und hinter diesem artikulierten Freiraumbezug bilden sich die Ausstellungs- und Veranstaltungsbereiche als rationales, offenes und flexibel zu bespielendes Raumgefüge aus.

Das Museum der Weltkulturen generiert sich aus einer Fülle von Einflussfaktoren, die sowohl durch das Grundstück und sein mittelbares und unmittelbares Umfeld als auch durch sein Raumprogramm mit seinen funktionalen und inhaltlichen Bedingungen bestimmt werden. All diese Faktoren bestimmen den Entwurf – der sich dennoch, oder vielleicht auch gerade deswegen, durch höchste Eigenständigkeit auszeichnet. Es war geradezu das Ziel des Entwicklungsprozesses, auf möglichst viele, manchmal sogar auch widersprüchliche, Anforderungen zu reagieren und diese zu erfüllen und gleichzeitig ein prägnantes und zeitloses Haus für das Museum der Weltkulturen zu entwickeln.

Zum Museum für Angewandte Kunst von Richard Meier hingegen verhält sich das Museum der Weltkulturen nicht als Gegenüber, sondern verstärkt sogar durch seine flankierende Stellung dessen perspektivische Wirkung zum Park.

Das Museum als Teil der Landschaft

Durch das Auffalten der Dachfläche der Ausstellungshalle einerseits als Teil der Parklandschaft bis auf das Niveau +1, andererseits auch als Teil der Dachlandschaft sogar bis auf das oberste Dachniveau, entstehen sowohl vielfältige Raumhöhen zur Aufstellung überhoher Objekte als auch vielfältige Außenraumbezüge. Ein weiterer Außenraumbezug entsteht durch einen Tiefhof, der nicht nur der Belichtung des zentral gelegenen Lesesaals dient, sondern auch Ausblick in den Park gewährt.

Anordnung der Wechselausstellung und des Auditoriums auf einer durchgängigen Ebene auf dem Niveau +2 für flexible und gemeinsame Nutzung. Die Erdgeschoßzone auf Parkniveau kann dadurch transparent und durchlässig gehalten werden. Die Ausstellungs- und Veranstaltungszone kann über das Rampensystem der inneren und äußeren Erschließung auch extern direkt vom Park erschlossen werden.

Linkerhand ist das Auditorium erreichbar sowie die Wechselausstellungshalle. Beide sind durch ein zwischengeschaltetes, kleines Foyer zu einem Großraum zusammenlegbar. Die Wechselausstellungshalle ist durch zwei Oberlichtschlitze natürlich belichtbar. Das Kabinett ist als klassischer, lang gezogener Galerieraum angedockt und kann über Sheds ebenfalls dosiert mit Tageslicht versorgt werden. Zurück durch das erwähnte kleine Foyer hat man die Möglichkeit zum Chill-Out an der Glasfassade mit herrlichem Blick auf die Frankfurter Skyline und, last but not least, auf die beiden Villen des Museums, vor allem auf das Labor der Weltkulturen.

Auf dem Rückweg hat man vom beschriebenen Podest aus die Möglichkeit, bei Schönwetter das Museum gleich zu verlassen und über die Außenrampen direkt in den Park zu gelangen. Sonst steht noch das Cafe im Kutscherhaus mit seiner zum Park orientierten Terrasse und seinem Shop auf der Galerie zur Verfügung. Beim Verlassen des Museums nimmt man wieder den schönen Blick auf die Boote mit nach Hause.

Architektur

Projektteam pxt

Christoph Degendorfer

Mario Gasser

Sabrina Miletich

Rasa Navasaityte

Bauherr

Magistrat der Stadt Frankfurt am Main

Tragwerskplanung

werkraum ZT GmbH, Wien

Bauphysik

DI Walter Prause, Wien

Haustechnik

DIEHAUSTECHNIKER Technisches Büro GmbH, Jennersdorf

Eckdaten

Planungsbeginn: 2010

Nutzfläche: 6.000 m²

Ort: Frankfurt, DE

Nutzung: Museum

Leistungsumfang: Wettbewerb EU-weites Bewerbungsverfahren

Modelle

Modellbau Brüll, Wien

Renderings

Pichler & Traupmann Architekten